Lieblings Bücher

Anbei präsentiere ich eine Auswahl an absoluten Lieblingsbüchern.

Joseph Roth, 1894-1939

Hiob

Hiob

Anfangssätze des Romans

«Vor vielen Jahren lebte in Zuchnow ein Mann namens Mendel Singer. Er war fromm, gottesfürchtig und gewöhnlich, ein ganz alltäglicher Jude. Er übte den schlichten Beruf eines Lehrers aus. In seinem Haus, das nur aus einer geräumigen Küche bestand, vermittelte er Kindern die Kenntnis der Bibel. Er lehrte mit ehrlichem Eifer und ohne Aufsehn erregendem Erfolg. Hunderttausende vor ihm hatten wie er gelebt und unterrichtet.» ...

Schluss des Romans: ... «Er stand auf, schob einen Sessel an das Sofa, stellte das Bild auf den Sessel und legte sich wieder hin. Während sie sich langsam schlossen, nahmen seine Augen die ganze blaue Heiterkeit des Himmels in den Schlaf hinüber und die Gesichter der neuen Kinder. Neben ihnen tauchten aus dem braunen Hintergrund des Porträts Jonas und Mirjam auf. Mendel schlief ein. Und er ruhte aus von der Schwere des Glücks und der Größe der Wunder.»

Patrick Leigh Fermor, 1915-2011

Die Zeit der Gaben

Seite 74, Bertelmann Verlag, 2005

«Die Giebel am Rheinufer glitten vorüber, und als wir allmählich Fahrt gewannen und die Bögen der einen Brücke passierten, gingen sämtliche Strassenlampen von Köln an. Mit einem Schlag tauchte die Stadt wieder aus der Abenddämmerung auf, und Glühbirnen zeichneten geometrische Muster bis ins Unendliche. Gerippe aus gelben Punkten erschienen an den Ufern und spannten, mit zunehmender Entfernung immer kleiner werdend, Bögen über das Wasser: Brücken, von Strassenlampen erhellt. Wir liessen Köln hinter uns. Das letzte, was blieb, waren die Turmspitzen des Doms, und als auch sie schwanden versank die dunkelrote Sonne zwischen bernsteingelben Streifen in einem unbestimmten Abendland, irgendwo hinter den fernen Ardennen. Ich genoss die Abendstimmung vom Bug des vordersten Kahns aus. Als neueste Plakette prangten auf meinem Stock die heiligen drei Könige – Friedrich Barbarossa hatte ihre Gebeine vom Kreuzzug mitgebracht – sowie die Legende von Sankt Ursula und den elftausend Jungfrauen.»

Erinnerungen an seine Reise nach Konstantinopel 1933, erschienen 1977

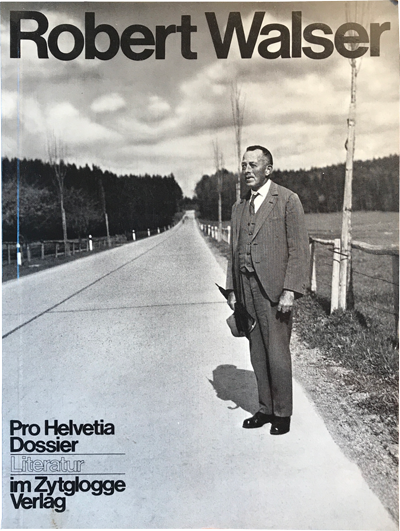

Robert Walser, 1878-1899

Höflichkeit

Nichts wäre langweiliger, als wenn man nicht höflich zueinander wäre. Die Höflichkeit ist für gesittete Menschen ein Vergnügen, und am Grad und an der Art seiner Höflichkeit erkennt man das Wesen eines Menschen wie von einem Spiegel zurückgeworfen. Wie schrecklich wäre es, wenn die Menschen aneinander vorbeigingen, ohne sich zu grüssen, oder wenn man den Hut nicht abzunehmen brauchte beim Eintritt in eine Stube, oder wenn man Eltern und Lehrern den Rücken kehren dürfte, wenn sie zu einem sprechen. Es wäre wahrscheinlich nicht zum Aushalten. Ohne Höflichkeit gäbe es keine Gesellschaft und ohne Gesellschaft kein Leben. Kein Zweifel: wenn nur zwei- oder dreihundert Menschen verstreut auf der Erde lebten, wäre die Höflichkeit überflüssig. Wir leben aber so eng beieinander, beinahe übereinander, dass wir keinen Tag ohne die Form artigen Entgegenkommens würden auskommen können. Wie unterhaltend sind die Regeln, denen man sich, will man ein Mensch unter Menschen sein, zu unterwerfen hat! Da ist keine Vorschrift, die nicht ihren Reiz hätte. Im Reich der Höflichkeit prickelt alles von feinen zierlichen Gängen, Strassen, Engpässen und Wendungen. Auch schauerliche Abgründe gibt es da, schauerlicher, als sie in den Hochgebirgen sind. Wie leicht, wenn man ungeschickt oder trotzig ist, kann man hineinfallen; und andererseits, wie sicher geht man auf den schmalen Wegen umher, wenn man gehörig aufmerksam ist. Freilich: Augen und Ohren und Sinne muss man auftun, sonst fällt man sicher. Ich empfinde die Höflichkeit beinahe als etwas Süsses. Ich gehe oft die Strasse auf und ab nur in der Absicht, einen Bekannten von meinen Eltern anzutreffen, um ihn grüssen zu können. Ob das Lüften meines Hutes graziös ist, weiss ich wahrlich nicht. Genug, wenn es mir Vergnügen macht, überhaupt zu grüssen. Reizend ist's, wenn man von erwachsenen Personen freundlich gegrüsst wird. Wie herrlich ist es, vor einer Dame den Hut abzunehmen und von ihren Augen liebreich angeblickt zu werden. Damen haben so gütige Augen, und das Nicken ihres Kopfes ist ein überaus lieblicher Dank für eine so geringe Arbeit, wie das Hutabnehmen ist. Lehrer soll man von weitem grüssen. Aber es steht Lehrern an, ebenfalls zu grüssen, wenn man sie grüsst. Sie setzen sich nur in der Wertschätzung ihrer Schüler herab, wenn sie meinen, ihren Wert dadurch erkennen zu geben, dass sie unhöflich sind. Höflichkeit fragt nicht nach dem Unterschied im Alter, sondern genügt sich einfach selber. Wer nicht höflich ist, wird es gegenüber niemand sein, und wem es Vergnügen macht, höflich zu sein, dem gewährt es ein noch viel grösseres, es vor jedermann zu sein. Je bedeutender und grösser der Höfliche ist, desto mehr Wohlwollen hat seine Artigkeit. Von einem grossen und einflussreichen Mann freundlich gegrüsst zu sein, ist ein wahrer Genuss. Grosse Leute müssen ja auch einmal klein gewesen sein, und dass sie jetzt gross sind, zeigen sie am besten durch ein gütiges und mildes Benehmen. Wer Herz hat, ist höflich. Das Herz erfindet die feinsten Formen der Höflichkeit. Man merkt es, wenn Menschen den Sitz ihrer Höflichkeit nicht im Herzen haben. Höflich sein kann man lernen, aber schwer, wenn man nicht das Talent dazu mitbringt, das ist: den herzlichen Wunsch, es zu werden. Höflich sein muss niemand, aber in jedermanns Wohlbefinden muss es liegen, leicht und ungezwungen artig zu sein. (1904)

An Frieda Mermet, 29. Dez. 1918

(Seite 21)

Einen neuen Hut habe ich mir gekauft, er passt gut und macht einen feinen hochvornehmen Monsieur aus mir, was ich sonst nicht bin. Ich will ihn, nämlich den Hut und damit auch den Monsieur, nur Sonntags tragen, wenigstens einstweilen, da ich den alten für Werktags noch für gut genug halte. Würden etwa Sie oder Fräulein Lisa zu Besuch kommen, so würde ich der Ansicht sein, es schicke sich nicht, im alten Gepper zu erscheinen und trüge also dann den neuen Chapeau. Es ist ein Göggsli, also deutsche Fasson, die nicht mehr stark in der Mode ist und kostet 12 Fränkli.

Marie Luise Kaschnitz, 1901-1974

Steht noch dahin

Ob wir davonkommen ohne gefoltert zu werden, ob wir eines natürlichen Todes sterben, ob wir nicht wieder hungern, Abfalleimer nach Kartoffelschalen durchsuchen, ob wir getrieben werden in Rudeln, wir haben's gesehen. Ob wir nicht noch die Zellenklopfsprache lernen, den Nächsten belauern, vom Nächsten belauert werden, und bei dem Wort Freiheit weinen müssen. Ob wir uns fortstehlen rechtzeitig auf ein weißes Bett oder zugrunde gehen am hundertfachen Atomblitz, ob wir es fertigbringen mit einer Hoffnung zu sterben, steht noch dahin, steht alles noch dahin.

1001 Nacht

Ich sah den ersten vor dem Kaufhaus Neckermann, den zweiten in der Nähe des Filmtheaters Metro im Schwan, den dritten bei der alten Oper, die jetzt, fünfundzwanzig Jahre nach dem Kriegsende, wiederaufgebaut wird. Der erste hing so hoch, daß man ihn allenfalls für einen dort beschäftigten Fensterputzer halten konnte. Den zweiten sah man jedoch baumeln, der Wind drehte ihn bald zur Wand, bald zur Straße, dann war seine herausgequollene Zunge deutlich zu erkennen. Der dritte hing an einer der alten hübschen Opernlaternen, und so tief, daß die Leute, die zu ihren geparkten Wagen durch den Schnee stampften, ihre Hälse einziehen mußten, um seine nackten Sohlen nicht zu berühren. Sie taten das aber ganz unwillkürlich, sprachen und lachten dabei, außer mir schien niemand zu bemerken, daß es auch in unserer Stadt Gehängte gibt.

Heinrich Böll, 1917-1986

Das Brot der frühen Jahre

(Juli – September 1955)

Der Tag, an dem Hedwig kam, war ein Montag, und an diesem Montagmorgen, bevor meine Wirtin mir Vaters Brief unter die Tür schob, hätte ich mir am liebsten die Decke übers Gesicht gezogen, wie ich es früher oft tat, als ich noch im Lehrlingsheim wohnte.

Aber im Flur rief meine Wirtin: «Es ist Post für Sie gekommen, von zu Hause!» Und als sie den Brief unter die Tür schob, er schneeweiss in den grauen Schatten rutschte, der noch in meinem Zimmer lag, sprang ich erschrocken aus dem Bett, da ich statt des runden Stempels einer Postanstalt den ovalen der Bahnpost erkannte.

Vater, der Telegramme hasst, hat mir in den sieben Jahren, die ich allein hier in der Stadt lebe, nur zwei solcher Briefe mit dem Stempel der Bahnpost geschickt: der erste kündigte Mutters Tod an, der zweite Vaters Unfall, als er sich beide Beine brach – und dieser war der dritte; ich riss ihn auf und war erleichtert, als ich ihn las: „Vergiss nicht“, schrieb Vater, «dass Mullers Tochter Hedwig, für die Du das Zimmer besorgtest, heute mit dem Zug ankommt, der 11 Uhr 47 dort einläuft. Sei nett, hole sie ab und denke daran, ein paar Blumen zu kaufen und freundlich zu sein. Versuche Dir vorzustellen, wie es solch einem Mädchen zumute ist: sie kommt zum erstenmal allein in die Stadt, sie kennt die Strasse, kennt den Stadtdteil nicht, wo sie wohnen wird; alles ist ihr fremd, und der grosse Bahnhof mit dem Rummel um die Mittagszeit wird sie erschrecken. Bedenke: sie ist zwanzig Jahre alt und kommt in die Stadt um Lehrerin zu werden. Schade, das Du Deine Sonntagsbesuche bei mir nicht mehr regelmässig machen kannst – schade. Herzlich Vater.»