Lieblings Gedichte

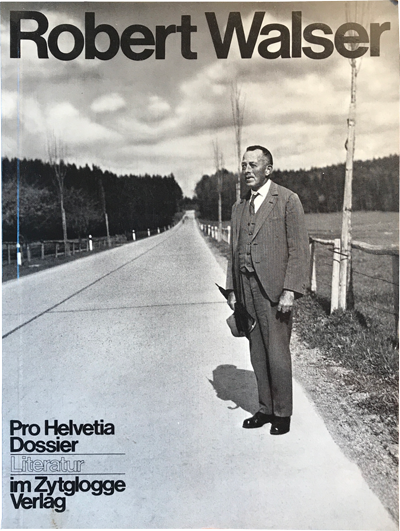

Robert Walser, 1878-1956

Beiseit

Ich mache meinen Gang;

Der führt ein Stückchen weit

und heim; dann ohne Klang

und Wort bin ich beiseit.

VII, 22 (1899)

Frühling

Es passt wohl jedem, dass es wieder

warm ist, und dass die Fenster offen sind

und Frühlingswind ins Zimmer weht.

Vermutlich nimmt es niemand übel,

dass nun die Wälder wieder grünen

und Wiesen voller Gräser sind

und Vögel in den Bäumen singen

und Veilchen aus der Erde blühn.

Vielhunderttausend grüne Blätter!

Der Frühling ist ein Feldmarschall,

dem alle Leute gerne gönnen,

dass er die Welt bezwingt.

Siegreich durch alle Länder sieht sich

ein Blütenmeer. Die Gegenden

sind weiss, als wolle eine

Prinzessin angefahren kommen. O,

so zart ist alles, viel zu zart,

als dass es Dauer haben könnte.

Der Frühling ist nur kurz, was red’ ich

für altgebacknes Zeug. Das weiss

ja jeder. Kinderspiel im Freien!

«Ist’s möglich?» fragen sich die Menschen

und schauen sich an und lächeln. Einer

weint gar vor Freude, Schwierig ist’s.

In all das Herrliche zu sehn

und nicht gerührt zu sein. Der Frühling

war oft schon da und ist doch jedes

mal neu und immer wieder jung.

Das Alte geht mit Jungem. Gatte

mit Gattin. Kleines mit dem Grossen,

und alle sind verbrüdert: Völker

mit Völkern. Zur Geliebten schleicht

der Liebende. Er singt. Nur dem,

der wahrhaft liebt, gelingt ein Lied.

Küssen und Träumen. Unweit steht

mit finstrer Mien’ an einer Mauer

der Lebensernst; und wer an ihm

vorübergeht, muss zittern.

VII 149 (1919)

Dieter Leisegang, 1941-1973

Einsam und allein

Einsam ist ja noch zu leben

Hier ein Ich und dort die andern

Kann durch die Alleen wandern

Und auf Aussichtstürmen schweben

Einsam ist noch nicht allein

Hat noch Augen, Ohren, Hände

Und das Spiel der Gegenstände:

Und die Trauer, da zu sein

Doch allein ist alles ein

Ist nicht da, nicht dort, nicht eben

Kann nicht nehmen oder geben

Leergelebt und allgemein

Lauter letzte Worte

1973

Vergangenheiten

Eben, beim Ausziehn, zufällig aus dem Fenster blickend –

Seh’ ich das Treppenhaus gegenüber erleuchtet, einen

jungen Mann, neunzehn, zwanzig vielleicht auf den Stufen

sitzen vor einer Wohnungstür, so, als käme er nicht

hinein, jetzt, vier Uhr morgens, weil seine Mutter

die Klingel nicht hört. – Im selben Haus, Altbau, Speyerstrasse,

wohnte vor fünfzig Jahren mein Vater zusammen mit

seiner Mutter (er zeigt mir’s von hier oben einmal,

als er noch lebte). Auch ich hab’ schon ähnlich

gesessen, heimkommend von Freunden, und jedenfalls er,

gesessen dort drüben, müde, den Kopf in die Hände gelegt,

in der Sicherheit von neunzehn, zwanzig, dem wirren Alter,

das man erträgt, weil der junge Körper klüger ist als aller

Verstand und richtig steuert dessen Sturm, die Qual

der Gedanken. Also gesessen in der Sicherheit von

Hunger und Neid, obdachlos, mit der Wut

hinauszuwollen aus dem einfachen Elend dieser Jahre,

die jetzt vergangen sind,

meinem Vater und mir, die uns vergangen sind vor

lauter Tod. Da öffne ich mein Fenster und sag’s

in die Nacht hinaus: ...

Heraklit Fragment 122

Wohl immer malte ein kleiner Tod, ein

Kindersterben

Schatten in meine Augen

Besinn ich mich

Hinter den Scheiben sitzend am Abend –

Wenn aus der Stadt und drüben

Über dem Fluss

Der Oktober raucht

Fällt mir ein: dass meine Mutter

(einmal vor langer Zeit)

Lächelnde Hände hatte

(2.10.1967)

Selbstportrait mit Zigarette

Im Grase am Fluss

Unter der Eisenbahnbrücke

Sitz’ ich

Inhalierend Virginias

Riesige Felder

(27.8.1960)

Hilde Domin, 1909-2006

Nur eine Rose als Stütze

Ziehende Landschaft

1968

Man muss weggehen können

und doch sein wie ein Baum;

als bliebe die Wurzel im Boden,

als zöge die Landschaft und wir ständen fest.

Man muss den Atem anhalten,

bis der Wind nachlässt

und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt,

bis das Spiel von Licht und Schatten,

von Grün und Blau,

die alten Muster zeigt

und wir zuhause sind,

wo es auch sei,

und niedersitzen können und uns anlehnen,

als sei es an das Grab

unserer Mutter.

Theodor Kramer, 1897-1958

Kleines Café an der Lände

Kleines Café an der Lände,

bröckelnder Firnis und Kitt,

alles für ihn ist zu Ende,

wann dich der Stammgast betritt.

Nichts ist für ihn mehr vorhanden

als die gepolsterte Bank,

draussen die Barken, die landen,

drinnen der Pfeifengestank.

Kümmelbestreut sind die Kipfel,

stark ist der heisse Kaffee;

strahlend im bläulichen Zipfel

sagen die Wolken ade.

Möge die Welt draussen warten:

Schein ist sie, nichts hier ist wahr

als nur die Regeln der Karten

und das Geschick im Billard.

Hier ist die Zeit nicht bemessen,

Träger, hier trägst du nicht mehr,

Kind, dein Geschäft ist vergessen,

Stelzfuss, dein Gang ist nicht schwer.

Still schlägt die Flut an die Lände;

reicht ihr im Schwinden des Lichts

einmal dem Dämmern die Hände,

zieht es am End euch ins Nichts.

Unlängst sass ich in verteckter Schenke

Unlängst sass ich in versteckter Schenke,

brach zum Apfelwein das mürbe Brot,

roch das Holz der blankgewetzten Bänke,

und ich wusste jäh; das ist der Tod.

Unterm Laub am altgewohnten vollen

Glas mich freuen darf ich fürder nicht;

denn sich freuen, das heisst Bleibenwollen,

und von hier zu gehen ist meine Pflicht.

Hart ist es für mich , mich zu vermauern,

denn es ist noch alles ungewiss,

und es kann noch viele Tage dauern,

grosser Einsamkeit und Finsternis.

Gut ist Härte, gut ist Freude, beides

tät mir bitter not, so wahr ich bin;

gross ist heut das Mass gemeinen Leides,

und das Leben drängt nach einem Sinn.

Stärker wär’s, die Stunde so zu nehmen,

wie sie fällt, bevor das Licht erlischt;

denn das Herbe mit dem Angenehmen

ist in mir absonderlich gemischt.

So geartet, wie ich bin, nicht minder,

hab ich mich zu retten in die Welt,

wo wir alle wieder Gottes Kinder

sind und bleiben, wenn es ihm gefällt.

Die alten Geliebten

Die alten Geliebten, mit denen ich lag,

gestoben, verschollen, vergessen vor Tag,

sie sind nun auf einmal mir nahe bei Nacht,

als hätt ich mit ihnen nicht Schluss längst gemacht.

Die erste war schüchtern und kindlich und mild,

die zweite war stolz und war schön wie ein Bild;

ich konnte sie beide nicht richtig verstehn,

drum lassen so oft sie bei Nacht sich nun sehn.

Die dritte war Freundin für Weinland und Flur,

die vierte gab Lust mir wie nie eine Hur;

sie gingen von mir, als sich wandte mein Glück,

drum kommen im Elend zu mir sie zurück.

Ich sag, was ich alles zu sagen vergass,

ich rieche das Sofa und rieche da Gras;

ich liege mit ihnen, wie niemals ich lag;

bald wird es stets Nacht sein und niemals mehr Tag.

Rainer Brambach, 1917-1983

Tagwerk

Der Fremde

Der mich nach dem Weg fragte,

kam aus Griechenland.

Argos, Chios, Athenai.

Der Weg zum Badischen Bahnhof

war schwer zu beschreiben.

Ich erinnerte ihn an die Odyssee.

Er zog seinen Hut, in den Regentropfen

glänzten Delphine,

Silber.

Zwang mich die Einsamkeit

Auf den Stoppelfeldern von Sonthofen

Zwang mich die Einsamkeit jäh

zu lautem Sprechen, zu Gemurmel

Fremder Verse, aus Ackerstaub hergeweht.

Krähen, Luftgewichte am Gefieder,

langsam vor Kieferngruppen, und

weit hinten im Dunst Kamine,

Zeigfinger für Fleiss und Wohlstand.

Der Pfad führt – Land afrikanisch trocken –

Zum Mittelpunkt der Welt. Oh Licht

und Ockerwoge im reifen Roggen.

Die flüchtigen Beduinenschatten

an Garbenzelten vergesse ich nicht.

Bericht aus dem Garten

Mit den feurigen Offenbarungen

von Rosen

zieht der Mittag in das Haus ein.

Im Esszimmer wird es still

Für die Zeit,

bis das Fleisch verteilt

und die Gläser ausgetrunken sind.

Draussen wirft das Spalier seinen Schatten

auf den ruhenden Gärtner.

Er wird niemals erfahren,

was der Nussbaum verschweigt,

der am Nachmittag fallen muss.

Walter Gross, 1924-1999

Mittag

Weisser Staub –

Zerglühende Sonne im Stein –

Ein heisser Wind trocknet

Die nassen Krüge auf dem Hofplatz

Des Töpfers, lastet auf den gehäuften

Mandeln unter den Ölbäumen

Mit den winzigen Schatten.

Gross wird die Stille

In der erstarrten Echse,

Der stumm Gebäumten.

Die hohen Fruchtstände der Agaven

Zerbrechen die zitternde Haut

Des Himmels und unterm Fuss

Knirschen die harten, schwarzen

Leiber der Falter, es zerspringt

Das stürzende Licht in den Adern

Ihrer glasigen Flügel.

In glühendem Rot stirbt hinter Lidern

Das Rastlose im Menschen

Und Vergessen wird tieferes Erinnern.

In dieser Stunde wächst im feurigen, hellen

Innern der Feigen die ganze Süsse und ist

Irgendwo in verhängten Zimmern der nackte Schlaf

Von Frauen neben handgrossen,

Zerteilten Früchten,

Die vor Feuchte quellen.

Ingeborg Bachmann, 1926-1973

An die Sonne

Schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht,

Schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht,

Viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen

Und zu weit Schönrem berufen als jedes andre Gestirn,

Weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt, ist die Sonne.

Schöne Sonne, die aufgeht, ihr Werk nicht vergessen hat

Und beendet, am schönsten im Sommer, wenn ein Tag

An den Küsten verdampft und ohne Kraft gespiegelt die Segel

Über dein Aug ziehn, bis du müde wirst und das letzte verkürzt.

Ohne die Sonne nimmt auch die Kunst wieder den Schleier,

Du erscheinst mir nicht mehr, und die See und der Sand,

Von Schatten gepeitscht, fliehen unter mein Lid.

Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt und wunderbar sorgt,

Dass ich wieder sehe und dass ich dich wiederseh!

Nichts Schönres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein ...

Nichts Schönres als den Stab im Wasser zu sehn und den Vogel oben,

Der seinen Flug überlegt, und unten die Fische im Schwarm,

Gefärbt, geformt, in die Welt gekommen mit einer Sendung von Licht,

Und den Umkreis zu sehn, das Geviert eines Felds, das Tausendeck meines Lands

Und das Kleid, das du angetan hast. Und dein Kleid, glockig und blau!

Schönes Blau, in dem die Pfauen spazieren und sich verneigen,

Blau der Fernen, der Zonen des Glücks mit den Wettern für mein Gefühl,

Blauer Zufall am Horizont! Und meine begeisterten Augen

Weiten sich wieder und blinken und brennen sich wund.

Schöne Sonne, der vom Staub noch die größte Bewundrung gebührt,

Drum werde ich nicht wegen dem Mond und den Sternen und nicht,

Weil die Nacht mit Kometen prahlt und in mir einen Narren sucht,

Sondern deinetwegen und bald endlos und wie um nichts sonst

Klage führen über den unabwendbaren Verlust meiner Augen.